狭義の意味での城を見て戦国が車輪の再発明だったことをますます確信

訪問日は 2017-12-31。

水城にしこたま感動したので先に記事にしてしまったため、ブログに記事をアップした順序と実際の訪問順が変わっている。

実際の訪問順は、福岡城→名護屋城(12/30)、水城→大野城(12/31)の順だ。

(筑前)大野城。大化の改新の 30 年後くらいに作られた古代山城だ。国の特別史跡である。国の史跡が国の重文だとしたら、国の特別史跡は国宝レベルだ。それくらい重要だと、おっしゃっているのだ。国が。

水城のときと同じことをもう一度書くことになるが、ご了承願おう。

>大野城 (筑前国) – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%9F%8E_(%E7%AD%91%E5%89%8D%E5%9B%BD)

むかしむかし、大化の改新のころ。倭国は滅亡しかけている百済を助けて、新羅・唐の連合軍と戦うことにした。

そして、遠征先の白村江で倭軍はボロ負けぶっこいた。

伝承をひもとこう。唐・新羅軍はよく訓練された兵隊で陣形を使いこなし組織的に攻撃した。しかし未開人である倭軍は陣形?なにそれおいしいの状態だった。倭の兵士は目前の敵に猪突猛進する戦い方しか知らなかったので負けたのだという。

これは、きわめて深刻な事態だった。というのも、つまりこの戦いで多大な鉄の武器・鎧・軍船を失ったということになるからだ。現代で言えば、最新鋭の爆撃機・戦闘機・空母をまるっと失ったも同然だった。

しかも当時の倭国は、国内の鉄生産量が需要に足りていなかった。 倭国は鉄供給のある程度を任那諸国からの輸入に頼っていた。 任那諸国が新羅に征服されて鉄の輸入が難しくなったことが、朝鮮情勢介入の理由のひとつであった。

そして、大敗により、武器防具を大量に失い再生産も追いつかない、丸裸に近い状態で、

「唐と新羅が、逆に倭国まで攻め込んでくるかもしれない」

という状態になったのである。

恐慌状態になった天智天皇政権は、大慌てて九州に防衛ラインを築くことにしたのだ。

敵軍が来るとしたら、まず筑前に上陸して拠点を作ると予想され、筑前には超重要拠点・大宰府があったから。

大宰府。字面を追えば、ただの宰相じゃない、いちばんえらい大宰を置く府だよ。つまり首都の次に大事な都市だよ、みたいな意味であろう。実際、大陸の玄関口として、経済的には首都である大和よりも繁栄してたんじゃないかと個人的に予想する。

この、西の首都とも言える大宰府を守るために平野部に濠をうがち、土塁を築いたのが水城だ。

そして、大宰府の北東にある大野山の、峰と峰の間の敵が越えやすそうな部分に城壁を築いて防衛線としたのが、今回訪問した大野城である。

是歲、於對馬嶋・壹岐嶋・筑紫國等置防與烽。又於筑紫築大堤貯水、名曰水城。

(中略)

秋八月、遣達率答㶱春初、築城於長門國。遣達率憶禮福留・達率四比福夫、於筑紫國築大野及椽二城。

と、日本書紀にはあり。雑に訳すと「壱岐と対馬と筑紫に駐留軍を派遣して、ノロシ式通信機を設置した。そんで、大きな堤を築いて水を貯めて、水城と名付けた。(中略)長門国に城を築いた。キラキラネームをふたり派遣して、筑紫国に大野城と椽城という二つの城《き》を築いた」というところ。

ここで大事なのは、我々は現代の感覚で曲輪など「平面空間」を有するものを城だと考えがちだけど、当時は城といえば濠であり土塁であり石塁であり、遮断のための「線」こそが城だったという点。

たとえば Castle を機械翻訳で中国語にしてみると、「城堡」と出てくる。中国語辞書で「城」を検索すると意味は「城壁」と出てくるわけです。

つまり、城とは厳密に言えば、万里の長城のような、長い防衛壁のことだったのだ。

ベルリンの壁やトランプがメキシコとの国境に作ろうとしている壁こそ、本来の意味での城に近いのである。

もっとも城と言う漢字が文献に現れたもっとも古い例ですでに、城壁で囲まれた都市の意味に転用されているのだけど(論語にしばしば登場する武城がそれ)。

日本書紀に出てくる、大野城を技術指導したキラキラネームの二人は亡命百済人だ。 したがって、筑前大野城は「朝鮮式山城」と分類される。

が、この朝鮮式山城のお手本は中国の長城(万里の長城)なのだから、個人的には中国式山城とか、長城型防塁と呼ぶ方が適切に思う。

というわけで、水城で大和朝廷のドボクパワーに圧倒された興奮さめやらぬまま、大宰府天満宮へ来たのだった(ただし当時の大宰府政庁にもっとも近いのは都府楼前駅)。

またもレンタサイクル借りられず

31 日にもう「あけましておめでとうございます」と掲示するせっかちな西鉄太宰府駅。

ここで電チャリが借りられたらなあ、と淡い期待を抱いていたが、ダメだった。

>レンタサイクル|電車情報|西鉄(にしてつ)くらしネット|バス・電車時刻表やおすすめ情報

http://www.nishitetsu.jp/train/sarvice/bicycle.html

>※年末・年始駅業務多忙期には貸し出しをお休みする場合があります。

ふむ、お休みする場合がある……ということは、お休みしない場合もあるということだな?ならば……それに賭けてみた!……という決断をした私がアホだったのである。

私がアホなのはさておき、張り紙を見たら多忙かどうか関係なく、予定通りのお休み感にあふれていたので、だったら含みを持たせず最初からキチッと年末休業と書いておいてほしかった。期待もたせんじゃねーよ、と。

前日の名護屋城に続き、連チャンで借りられないとは。年末はそういうもんか。よしわかった勉強した。

大野山程度の標高なら、電チャリのバッテリもなんとかもつらしいと下調べしていたのだがなあ。

レンタルサイクルが借りられなかったのは残念だったが、その可能性は折り込み済みだったので、プランB

「城域すべてをまわるのはあきらめ、タクシーで百間石垣まで行き、最低限のものだけ鑑賞」

へ変更した。

百間石垣。古代なのに高さ4m幅9m長さ180mの石塁

というわけで、なにはともあれこれだけは見なくては、という百間石垣へタクシーで。

百間石垣。むろん、後世に命名された。ちょうど長さが 180m ほどだったからだという。

ようするに、大宰府を守りたい。であるからして、平野部には水城と言う濠と土塁を築いた。

大野山も、防衛線は基本的には土塁だったのだが、谷間の斜面のきついところに土塁を築くのは、なかなか困難だったのだろう。

百間石垣は大野山に築かれた石塁遺構のうち、最長のものだ。180mほどだったから百間石垣と名付けられたと先ほど述べたが、別の説明板には 150m だと書いてあった。なんなのだ。

石垣の石の大きさは幅 40cm、高さ 20cm ほどにそろえられており、ちょっと石垣知識のある人にはおなじみの裏込石まであって、排水処理もきっちりやっている。石垣南側には地下水を排水する吐水口すらあった。戦国末期真っ青のロストテクノロジーだ。

こののち八百年後くらい過ぎた戦国期になって、日本人は再び石垣を築きだす。戦国初期の石垣は、裏込石はなかったし、石の大きさをそろえるなどせず掘り出した自然石をそのまま積み、だもんだから3mを超すような高さの石垣が作れるようになるまで、一世代くらいはかかっているのだ。車輪の再発明である。

この大野城の土塁部分は、水城でも見られたきめ細やかな版築が使われているので、戦国期石垣は、一部においては最後まで大和朝廷期の技術を再発明できなかったとすら言える。

もっとも、追いついたあとの一世代で、大和朝廷石垣を倍以上も上回る20m越えの高石垣を達成するのだから、戦国期をくさすのもほどほどにしておこう。

石垣の幅は谷底の基部では9mほどもあり、傾斜は約 75 度。

石塁はおおむね堅い岩盤の上に築かれている。基礎を調べて、その上に築いたのだ。

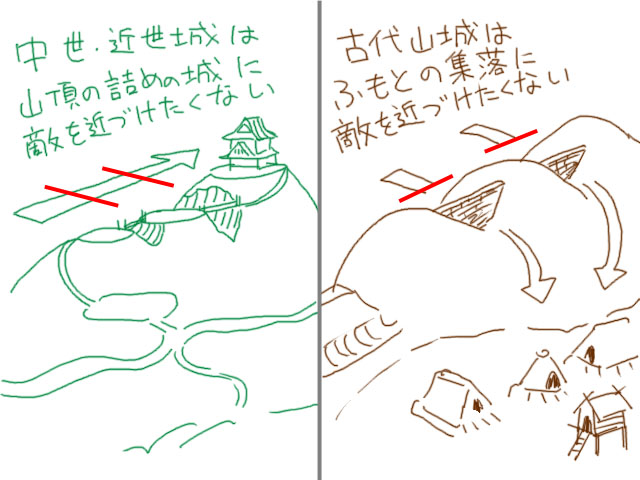

そして、何度も言うように、本質的には壁である。建物のための平削地(曲輪)の崖面が崩れないように石を積んで保護した中世・近世の石垣とは根本的に目的が違う。敵の移動を妨げる登り石垣に近い。

登り石垣も、文禄・慶長の役で朝鮮半島に出兵した大名が、かの地の技術を輸入して築いたものだ。車輪の再輸入である。

つまりは、北方騎馬民族の脅威にさらされていた朝鮮や中国にとって、防衛とは馬の移動を防ぐことが最優先であり、それに対する有効な手立ては、かの地では空堀ではなく土塁や石塁だった、ということなのだろう。

そして、石塁が谷に作られているということは、古代山城と中世山城で目的が 90 度くらい違うことを意味している。

中世山城は谷をあえて掘り下げる。山の尾根の縦断を妨げるためだ。 敵は斜面を歩くより尾根づたいに本丸を目指す方がラクなのだ。 だから、谷のように尾根がいくぶん低くなってるところを掘り下げて分断するのである。 これが堀切だ。(尾根に対する)敵の平行移動を妨げるため、竪堀や登り石垣を城から見て垂直に(放射状に)設けることはあっても、尾根を横断できないようにする工夫は、中世山城ではそんなに見られない(むしろ堀切は横断を助けるものとして働くだろう)

が、古代山城(長城型防塁)は谷をあえてふさぐ。山の尾根の横断を妨げるためだ。 古代人が守りたいのはふもとの集落である。 中世以降のように、山頂に籠城して戦うことは(そんなに)考えていないのだ。 だから、とにかく横断を防ぐ。山の低い所(谷)は石の壁でふさぐ。 大和朝廷のドボクリョクは日本イチィィィィィィ!!!だったのだ。

もっとも大野城の場合、後述するが山の上の各所で住居跡・倉庫跡が見つかっており、壁だけでなく砦の機能もあった。多少は籠城戦も想定していたのだろう。(そんなに)と含みをもたせたのは、そういうことだ。

中世上の石垣の、いわゆる「高石垣」が何m以上のものを指すのか、その定義は見つからなかった(見つかったとしても、江戸軍学に根拠を求めたオレオレ定義でしかないと思うが)。が、他人のブログなどを散見すると、5m~6mあたりから「高石垣」と表現する人が増える感じであった。

とすると、大和朝廷は織田軍の軍事機密だった高石垣を、それより800年早く会得していたことになる。大野城だけでなく、大和朝廷が築いた古代山城の多くに神籠石と呼ばれる5m以上の石塁があるのだ。

戦国期をくさすのもほどほどに…と言ったので、ちょっと擁護しておこう。

長い年月で裏込石など細かなテクノロジーが失われたのは間違いなかろう。しかし、戦国中期までの大名が高石垣が作れなかった根本的な理由は、動員できるマンパワーに限界があったからだと思う。

石を整形するなんて技術は失われていないわけで、初期の中世城石垣が整形石ではなく自然石を用いているのは、そんな経費と工期がかけられなかったからだとみるべきだ。

むしろ道具は古代より進化していたのだから、整形石を用いれば5mクラスの石垣は戦国中期でも可能なことはわかっていた。わかっていたが、やりたくてもできなかったのだ。それを実現するには、尾張のような経済的に豊かな国をまるまる統治するほどの大大名の出現を待たねばならなかったのだ。

水城のエントリでも書いたが、奈良時代の大和朝廷ほどの中央集権力をもった政府を、のちの武士政権は、ついに持つことはなかった。 それほどの中央集権された政治体制が日本に再び出現するのは明治まで待たねばならなかったのだ(その結果、どうなったかって?現代史をやりなさい)

やべえ。山頂に曲輪とかがあるわけじゃないから、登りやすさとかまったく考慮してねえ。ひたすら、横断を妨げることに徹してる構造物だ。やべえ。

レンタサイクルが借りられなかったので、タイムテーブルを考えて百間石垣も全部はまわらず、50m ほどで戻ってきたけど、その範囲だけでも十分やべえ。

足をくじいた。

ここまで厳しい山城だとは想定していなかったため、靴もトレッキングシューズではなくウォーキングシューズだったし、トレッキングポールも持ってきてなかった。

それが裏目に出た。油断もあったのだろう。足をひねって、くじいてしまったのだ。

しばし悶絶。小休止数分。落ち着いたら、「なんとか歩けないことはない」という状態。しかし、走ったり、険しい山登りをやったらアウトだと体が訴えていた。バイオハザードで言えば、中程度のヨロヨロ状態だ。

ちゃんとしたトレッキング装備で来なかったのは、判断ミスだった。

なぜなら、事前情報で、すでに訪問した先人たちが

「想像以上にしっかりした山城だから、それなりの装備を」

と忠告していたからだ。

>大野城(福岡県大野城市)の見どころ・アクセスなど歴史観光ガイド | 攻城団

https://kojodan.jp/castle/91/

が、私はレンタサイクルで回るつもりで、百間石垣ほか代表的な見どころも車道からさほど離れてるようには見えなかったから、旅行荷物の軽量化の方を優先してしまったのだった。トレッキングブーツは重くて疲れるし、トレッキングポールは邪魔だ。

これから行く予定の人は、私の失敗を前車の覆轍としていただきたい。

あとで行こうと思っていた祠も、とてもあそこまで登れなくなったので、ズームでごかんべん。

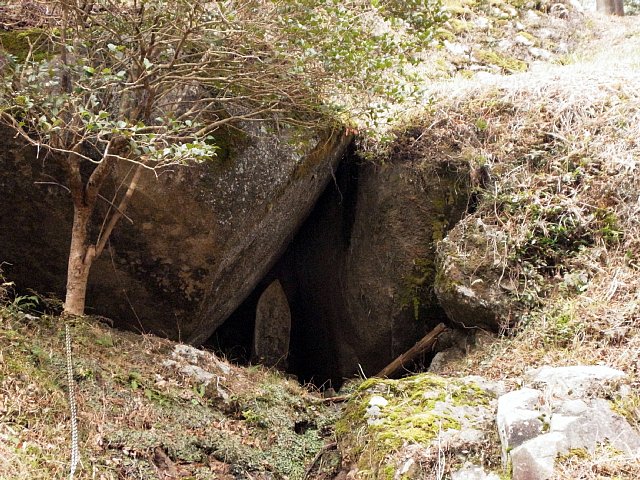

祠は谷のいちばん低くなってるところだが、あの岩倉のような部分は天然のものだろうか? 人工的なものである可能性は十分にある。 あの、有名な奈良の飛鳥の石舞台古墳を思い出そう。蘇我馬子の墓だと伝わるあれだ。 当時すでに巨石構造物を作ることは可能だった。

という真面目な考察は置いておいて、足が痛ぇぇぇぇ。

とりあえず、筋肉痛対策として持ってきていた消炎剤を塗る。あえて商品名を言えば、近江兄弟社のメンタームQだ。愛用している。

【第3類医薬品】メンタームQ軟膏 65g

【第3類医薬品】メンタームQ軟膏 65g

近江兄弟社 (1976-03-31)

Amazon.co.jpで詳細を見る

愛用していると書いたが、類似品との差異などわかろうはずもなく、同じ価格だったらなんとなくこっちを選んでいる、程度の「愛用」だ。

そして、私は足首の疲労対策として、長期旅行のときは必ず足首サポーターをつけている。そこで無事な方のサポーターを脱ぎ、痛めた足の方に履いた。サポーターを二重にしたのだ。

タクシーを呼んで撤退も考えたが、自分を過信して、無理しなければ大丈夫、と見学を続けることにした。

この処置が適切だったかどうか、よくわからない。結果として翌日にはだいぶ腫れも痛みもひき、その後の日程で予定していた城も無事に訪問できたからだ。

しかし、旅行から二か月たったいまも、足首に無理な負担をかけると鈍痛を感じるようになった。なまじ中途半端に歩けるまで回復したため、病院に行かなかったのだ。理想を言えば、旅行を中止して病院に行くべきだったのだろう。

まあ、古傷のひとつやふたつ、あったほうが人生に味わいが出るもんだ。よしとしよう。

足をかばって、北石垣は断念。百間石垣とは違うタイプ、違う役目の石垣だったようだが。

城域が広い。

大野城は、山そのものを大宰府を守る要害としているため、城域が広い。そもそもレンタサイクルで電動チャリを借りようと計画したのも、そのためだ。

さいわい、車道が通っているため、くじいた足でもそんなには苦にはならなかった。この時点では、むしろ明日以降の予定が狂わないかを心配していた。

はっきり言えば、百間石垣を見たら、大野城は攻略したも同然だと自分ルールで判定済みであり、あとは無事に下山するだけだった。

ん?四天王寺山?大野山じゃなかったっけ?とな。

白村江での敗退から戦時体制で大急ぎで大野城を築いてから百年後、戦争の危険もなくなった奈良時代、大野山には四天王寺が建てられた。したがって、大野山は大城山とも呼ばれるし四天王寺山とも呼ばれる。ややこしい。

主城ヶ原。ちょっとした集落が作れるほどの平坦地ではあるが、説明板などが目につくところになかった。

検索したところ、この近くに大野城の中心的役割を果たす建物があったらしいとのこと。残念。見逃した。

>主城原礎石群 – 宇美町ホームページ

http://www.town.umi.lg.jp/site/oonojo/kanko141.html

焼米ヶ原。美味しそうな名前である。由来は発掘によって炭素化したコメが見つかったから。

このあたりは食糧備蓄庫だったのか、高床倉庫の礎石が見つかっている(尾花礎石群)

白村江の戦いの、ほんの 20 ~ 30 年前は、礎石建築といったら仏教寺院と、せいぜい大王・豪族の宮殿くらいのものだっただろう。

それが、大野城の築城では派遣された下々の防人たちのために、その最新の建築技術が惜しげもなく注ぎ込まれたことになる。大和朝廷は、この城に国運をかけて臨んだのだ。当時の危機意識がひしひしと伝わってくる。

それはそれとして、地震大国日本の、それも山の上に築くのなら、縄文時代から続く伝統の掘立柱建築の方が安定していたのではなかろうかと思うが。

この焼米ヶ原あたりから、大野城の守ろうとした大宰府の平野が一望できる。

ここからは日本書紀に出てきた大野城とセットで作られたもうひとつの城、基肄城のある基肄山が見える。

城門がすごい。

大宰府側から見た構図。実に立派な、のちの用語でいうところの虎口である。

高石垣ではないが、ここにも石垣が多少、残っている。このあたりの石垣は強い関心を抱いて観察した。

城門の構造物を支えるためだったのだろうか、石垣にわずかな隅角がある。この隅角に着目。

実は私は、大野城に行くにあたって、確認したいことがあった。つまり、大和朝廷期の山城の隅角に、算木積の萌芽が見られるかどうかである。

近世城郭のような、完成の域に達した算木積がなかったのは、ウェブの写真から察せらるる。 しかし、原始的な算木積の最初の段階のものがあるのか、ないのか。それが知りたかった。

で、結果はどうだったろうか。

多少、交互に積む石の大きさ・積み方を変えた感じがあるようにも見えるし、そういうのを見たい自分の気持ちによってバイアスがかかってる気もする。

上半分は算木積みの萌芽のように見えなくもない。下三つにそれを見出すのは無理がある。

結局のところ、今回の訪問ではサンプルが少なすぎて、個人的な結論を出すにはいたらなかった。

個人的には残念だが、シェアされた技法としての算木積は古代山城にはなかったと見るべき、が妥当なところだろう。

ただし、石積を崩れにくくするには縦目地を通さない、という原則はこの時代にもわかっていたことだろう。本場中国では千年にも及ぶ、磚《セン》(中国におけるレンガ)積み建築の歴史があり、大野山城を技術指導した渡来人たちもそれを学んでいただろうから。

それに、教わらずとも作業していくうちに自力で気づいた者もいたにちがいあるまい。個人レベルで、隅角をの石を積むとき、互い違いに積んだということはあったのではないだろうか。

そして、この大宰府口城門、入ると周囲が切岸で囲まれていて、侵入すると180度から攻撃を受ける形になっている。

戦国期の虎口となんら遜色ない。このへんの、出入口で直進を阻み、視線を遮り、防衛側が包囲攻撃できるようにしておく、というのは何も日本の中近世城郭にかぎったものではなく、世界中の城で普遍的にみられるものだ。

だれでもそーする、いつの時代もそーする、というやつである。

ではあるが、やはり、1300 年前に、これほどの城門をねえ……と、少なからず感動した。

しかし、よく考えると、大野城は大宰府を守るための城である。 大宰府口から敵が侵入することを想定していたのであろうか。

水城が突破されて、守るべき大宰府が落ちた後、脱出せず大野城で籠城することを想定していた?ううん、どうだろう。

かつて、筑紫の民族は新羅に協力して大和朝廷に対して反乱を企てたことがあったという。伝承であり、証拠は不十分だが、そういう風に伝わっている。

大野山をまもるため中央から遣わされた防人たちは、筑紫民が唐・新羅に呼応して再び裏切る可能性に備えなければならなかったのかもしれない。古来より堅城の落ちる二大パターンは内部の裏切りか、兵糧攻めで餓死するかだ。なかなか落とせないところに城の価値がある。被害をものともせずゴリ押しで落とすブラックな将軍は、そんなにはいない。ゴリ押しで落ちた城は、あるにはあるが、そんなにはないのだ。

骨を思わせる法面保護。城郭にはまったく関係がないが、かっこいいので撮っちゃうし貼っちゃう。

岩屋城跡は別エントリで

焼米ヶ原からさらに南下すると、岩屋城跡がある。戦国の城、中世城跡である。

さほど遺構が残っているわけでもないので、大野山城訪問記に入れるつもりであったけど、ここで薩摩と大合戦をして華々しく散った城主・高橋紹運が立花宗茂の実父なので、いろいろと膨らませられるかと思い、別エントリに書くことにした。レンタルサイクルが借りられず、足もくじいて不十分に終わった今回の大野城訪問はこのへんで幕引きとしたい。

>[城址] 日本の城址柵、碑城址柵>わかる奴だけここに来い! 筑前国 岩屋城(福岡県太宰府市) | ブログ桝席

http://blog.masuseki.com/?p=7757#ChikuzenIwayaCastle

無知で恥ずかしいが、高橋紹運が誰でどんな武将だったのか、まったく知らなかった。

岩屋城跡まで南下すると、ようやく大野山城が守ろうとした大宰府の政庁跡が眼下に現れる。

山上憶良「大野山 霧立ちわたる わがなげく おきその風に 霧立ちわたる」((妻を埋葬した)大野山に霧が立ちわたっているなァ……はあ~ああああ~、思い出しちゃう、思い出しちゃう(ためいきの風)……大野山に霧が立ちわたっているなァ……)

というほど、大野山とは霧がよく出る山なのかどうか、私は知らない。

しかし、行くなら霧よりも霞の立つ春の方が良さそうだと思った。レンタサイクルの借りられない年末年始に行くよりは、絶対に春の方が。

マンガ版 大野城物語 タスケ岩の伝説

マンガ版 大野城物語 タスケ岩の伝説

太神秀一朗

梓書院

Amazon.co.jpで詳細を見る

いやいや。そのサイズの石なら 100kg くらいあるから。そんなお姫様だっこみたいに軽々しく持たないで。マンガじゃあるまいし……あ、いや、マンガだったわ。

![[古墳] 柊塚古墳公園(埼玉県朝霞市)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2010/11/6dc46fab1fb0c21b981afbaa2ab0ca09-100x100.jpg)

![[史跡] 当時の防衛拠点なんだが、お城扱いされない 大宰府政庁跡(福岡県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2018/04/9181088a3ef1f73816d3d1deb2d52111-100x100.jpg)