越後最大の石垣の城 越後国村上城を見に行った。

訪問日は 2018-08-18。

今年の夏旅行は、会津戦争関連の城を中心にめぐることにした。貧乏なので、なるだけ一回の旅行でたくさんの城を回りたい。 というわけで、スケジュールをあーでもない、こーでもないと考えた。その結果、最初に訪れる城として私が選んだのは新潟県村上市の越後村上城だった。

>村上城(新潟県村上市)の見どころ・アクセスなど歴史観光ガイド | 攻城団

https://kojodan.jp/castle/165/

>村上城 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E5%9F%8E

>本庄氏 > 秩父党系本庄氏 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%B0%8F#%E7%A7%A9%E7%88%B6%E5%85%9A%E7%B3%BB%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%B0%8F

つまり、築城の時期はさだかではないが、そもそもが長尾氏と対立関係にあった本庄氏が築いた城ということだ。 謙信を裏切ったことで有名になるが、本庄氏としては一時的に、しぶしぶ、いやいやながら、本意ではないが、しかたなく、霞を食っては生きていけぬとばかりに、オーケーいまはアンタのターンだ認めようとばかりに謙信の配下になったものの、やっぱ無理ぽと本来の立ち位置に戻っただけであろう。ちなみにこのとき、村上城は籠城戦で謙信の猛攻に三度、耐え抜いた。堅城である。

したがって、村上城は徹頭徹尾、南の長尾氏を仮想敵として築かれた城であるはずだ。出羽の最上氏とも戦ったろうが、主眼に置いていたわけではあるまい。

幕末には奥羽越列藩同盟に組するか否かで藩論は二分した。旧幕府派は新政府軍と戦う道を選んだが、劣勢により撤退やむなしと判断。自焼して逃走したという。

ここで自焼したのが山麓居館だけなのか山上の構造物も含むのか、軽く調べただけではわからなかった。 いずれにせよ、維新後は城を保全しようという機運も乏しく、現在、遺構の残りはあまりよろしくない。

そんな村上城の最寄り駅、村上駅に着いたのは 13 時過ぎだった。

北陸のことなどよく知らぬ南九州人の私なぞには意外に思えることだが、江戸時代、村上は越後国、いや北陸の中でもっとも栄えた大都会だったという。……というのは、どこぞの本かサイトで読みかじった、裏を取ってない話である。江戸時代と言っても 270 年あるわけだし。しかし、まあ、新潟が栄えるのは江戸時代末期に干拓が進んでからだろうし、長岡の発展も鉄道時代になって北陸の玄関口になってからだろう。北陸一かどうかはともかく、越後高田と双肩をなす程度には大城下町であったと信じてもいい。

2018 年の村上市は、こうした茅葺屋根の家に文化財指定の看板があるわけでもなく、ふつうの民家として存在する、のんびりした良い地方都市であった。

その「まいづる公園」とやらは登城口なのか、そうじゃないのか。

なにしろ、お城のある山が『臥牛山』で、お城の別名が『舞鶴城』だ。城の別名によく使われる名前の二つがセットになってるんだから、まぎらわしい。

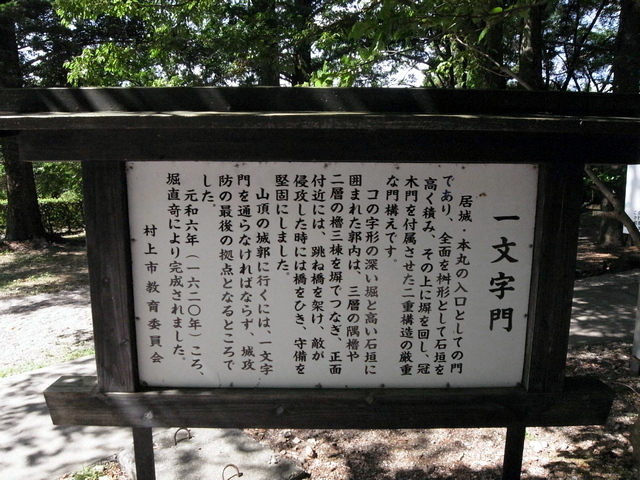

かつてここには一文字門があった。ここが山頂への唯一のルートであるため、重要堅固な門だったようだ。

コの字型に……という表現が、現在の形状に合わせてどうなるのか、いまいちわからない。平面図が欲しかったところ。

説明板には

「山頂の城郭に行くには一文字門を通らねばならず」

とある。事実、登城道は現在もその一本しかない。

しかし案内図を見ると、南の尾根の山裾に虎口が設けられている(図の 20 番)。虎口があるということは、そこから出入りしていたということだ。通行に使わないのなら、単に絶壁にしておいた方が防衛力は高いのだから。

説明板は若干、疑わしいが、気にせず、その唯一の登城道を行こう。通称、七曲道である。

唯一の道であるから、これが大手道ということになる。やい、誰だ?大手道は出撃のためまっすぐで、搦手道を屈曲させるのがセオリーだなんて言ったのは!

日本には数万レベルで城址があるという。古代から近世まで、技術も用途も築城の事情もそれぞれ違う。 そのすべてをカバーできる「セオリー」など、あるはずもない。あるのは個々の事情である。

私たち人間は思考を省エネしたがる。だから、一見わかりやすくて筋道が通っている理論に飛びついてしまう。

けれども、人間は非論理的な選択をするのだ。ベストな選択ができない複雑かつやむをえない事情は常に存在するのだ。頼朝は鎌倉を首都にするつもりなどなかった。 世の中、そんなものであり、「セオリー」に重きを置いて歴史を理解しようとするのは、あんまりよろしい態度ではない(自戒をこめて)。

七曲道の曲がり角に必ずベンチがあった。ちぇっ、過保護すぎらい。しかし真夏日にはありがたい配慮だった。

唯一の登城道であるゆえに、馬が登れなくては話にならない。したがって、屈曲こそものすごいが、傾斜はおおむね 5 ℃~ 20 ℃の範囲だった。

検索すると、村上城では天守復元などの計画があったが、今では白紙に戻り、石垣の修復だけが進められた(ている?)らしい。

村上市は正しい判断をしたと思う。天守は落雷で 1667 年に焼失。古写真があるわけでなし、復元しても文化的意義は低い。現存遺構の破壊にもつながる。

天神平と南虎口、元羽黒は現在、藪漕ぎしないと行く道が無さそうだったので断念した。

長袖・長ズボンに千田先生のアドバイスに従って軍手も所持してたので、藪漕ぎできなくもなかったけどね。でも、旅行の初日にケガや遭難して旅行をパアにしたくなかった。あとスケジュール的な問題も。

運搬用モノレールは、これからそういう方面への道も整備する予定であるのだ、と願いたい。

スケジュール的なことを言えば、このまま本丸を見て帰れば、想定通りのタイムテーブルだった。でも、「中世遺構散策コース」がねえ……遺構があって、道があるなら行くしかないじゃん?でも、ここまでのサンダルでも可な親切な道とうってかわって、こっちはハイキングコースだった。

「え?この道で合ってるの?下山しちまわない?」

と不安になるような「中世遺構散策コース」

北側は陰になってて乾きも悪く、滑りやすい。トレッキングブーツとステッキはあった方がいい。

苦労の先にごほうびあり。近世の平山城での、いつもの、汗をかきかき上った先にズンと現れる石垣。一瞬で引く汗。感動。これがやめられないから私は城に行く。

俺ら登るだけでも苦労してるのに中世人ときたらそこに 100kg や 200kg の石を何百個、何千個も積んどるわけですよ。重機も使わずに。ドタマおかしい。感動せずにいられるかってんでえ。

しかし、なぜ臥牛山なのだ?

村上が越後一の都市だった説の真偽はわからないが、ともかく城の石垣の規模は越後一で間違いないらしい。つまりは、お金持ちの藩だったのである。

港をもたず貿易という旨味を得られない会津藩が、江戸後期に村上藩のシマを荒らすような小賢しいマネを微妙にやらかしており、村上藩の中に会津に味方しないよ派がいたのも、そのへんにある気がする。

控えめな笑い積みがあったりもしたけど、おおむね、割石を布積みにした石垣。

本丸。あまり城に行かない人に強く教えたいことがひとつある。山城やちょっと高めの平山城の本丸はだいたい山頂にあるので、夏でもたいがい、気持ち良い風が吹いているのだ。真夏日に勝利する、すごく快適な風だ(ただし冬は寒い)。

天守跡。御三階櫓があったというが、この天守跡の面積だと、かなり小さい御三階櫓だったのでは。丸亀城天守よりも小さそうだ。

三面川《みおもてがわ》か。同じ新潟県の三国川《さぐりがわ》よりは、まだ素直な読み方。

山頂は風に樹々がサワサワとなびいていた。この日、盆踊りでもあるのか、地上から祭囃子が聞こえてきた。

♪今日はめでたいお祭り日 どんどんひゃらら どんひゃらら どんどんひゃらら どんひゃらら 朝から聞こえる笛太鼓

日本の宝、『脅迫電話』(SET)である(なにか間違った)。

まあ、そんなことを思い出しつつもヘボ句をひねる気分になってしまった。

耳に青葉 眼下に祭囃子かな

字余りは気にする派だけど、どうにもならないときは許容する派でもある。

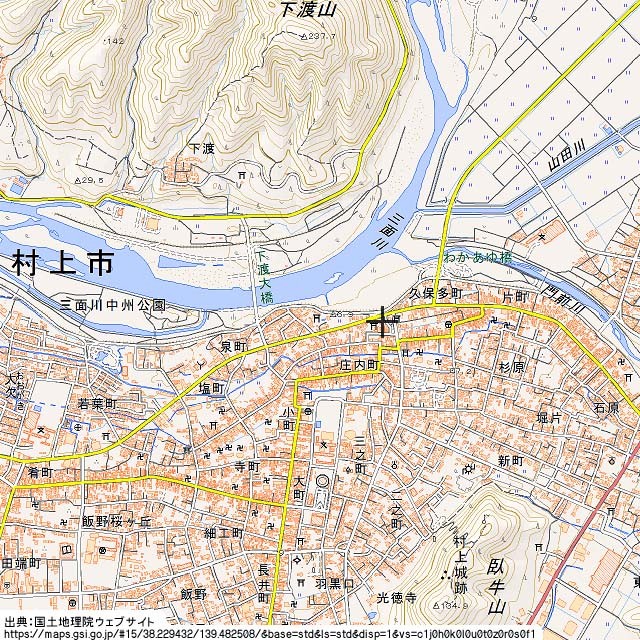

パノラマ。川の向こうに山が見える。あの山から村上城の石垣が見えるなら、村上城も天空の城候補となりうる。

あの山は下渡山と呼ぶらしい。さて、ここから、本エントリの表題にもした話をしよう。

なぜ、越後の秩父党系本庄氏は、下渡山ではなく臥牛山に築城したのか、である。

最初の方で述べた通り、越後本庄氏の仮想敵は南から攻めてくる長尾氏だ。出羽の最上氏だって、来るとしたら東からではないか。

だとすると、三面川を防衛線として下渡山に籠城する方が得策に思える。事実、岩国城など川の大きなカーブを囲郭線とする城は枚挙に暇がない。なぜ、村上城では、そうしなかったのか。

それは下渡山が築城に向いてない山だったのかもしれないし、越後本庄氏が単独峰こそ築城に向いているよ派だったのかもしれないし、途中で述べた通り好きで臥牛山にしたのではなく、やむにやまれぬ事情があったのかもしれない。ここで空想したところで、空想以上のものが出てくるわけではない。

が、まあ、人間は思考するのが仕事であるので、ちょいと考えてみたい。

思うに、もはや自分だけが助かればいいという室町時代の悪党のような段階を過ぎていたのだろう。基盤となる領地と領民を守らねば、自分だけ助かっても意味がないのだと、数千人の部下を抱えるようになった越後本庄氏は、高い意識を持ったのではないか。

近世になって山城から平山城や平城に移る前段階として、山城の中でも

「ただひたすら山奥の高地の、逃げ込むためだけの城」から、「領地を守ることも考慮した出撃可能な平山城に近い山城」へと、15世紀から16世紀にかけてトレンドが変わったのだ。村上城は、そういう時代の変化のときに築かれた。

三面川の河口にあった村は瀬波村といい、古くから開けていた集落だったという。この瀬波村の上流にあるから臥牛山のふもとのあたりが村上という地名になったのだそうだ。

地図で見るとその、瀬波村と村上を守る土塁のように臥牛山が伸びている。 私は村上城が、町を盾にすることを前提とした城でないところに感動を禁じ得ないのである。

なお、270 年後の戊辰戦争では、旧幕府軍は(村上藩佐幕派も)町を盾にし、焦土作戦につく焦土作戦で本拠地を守ろうとした。

こういう切り株に擬態する水飲み場は自然の少ない都市の公園のためのものだろ……。 こんな山裾で切り株に擬態するの、ただのいぢわるじゃん……。いや、景観保護のためだってのはわかるけど……

言っといてや、あるんやったら~。そんなん気づく?気づかへんやん普通。また缶コーヒーやし。またまたまたまた2本やし。麦茶にしとけばよかった麦茶に!くそぉ~

なお、想定以上に素晴らしい城であったため、予定のタイムテーブルは1時間オーバーした。

![[寺社] 極彩色!五重塔!大本山!池上本門寺(東京都大田区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/08/ad6a47459a66e28661ce3090f297cc91-100x100.jpg)